事業承継後に待ち受ける様々な悩みに、不安を抱えていませんか?

私自身は、事業承継するかどうかも悩み続け、事業承継してからも悩み続けています。

やっと2年が過ぎて、落ち着きを取り戻している印象です。

二代目経営者には、先代からの期待やプレッシャー、社内の人間関係、経営戦略の見直しなど、特有の課題が山積しています。

この現状を打破し、事業を成長軌道に乗せるためには、的確な情報と具体的な解決策が必要です。

この記事では、二代目経営者が直面する悩みの実態を詳しく解説し、経営戦略、人間関係、財務、メンタル面など、多角的な視点から解決策を提示します。

具体的には、先代との意見の相違への対処法、古参社員からの信頼獲得、DX推進、事業承継時の相続税対策、資金調達、経営危機時の対応策、プレッシャーへの対処法、中長期的な経営ビジョン構築、専門家サポートの活用法などを網羅的に解説。

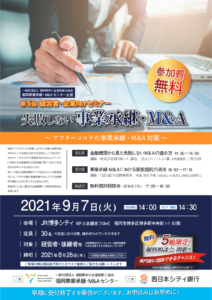

さらに、M&Aへの対応やSDGs経営、With/Afterコロナ時代の事業モデル転換など、今後の事業承継における最新トレンドも踏まえ、持続可能な事業を築くための具体的な方法を学ぶことができます。

この記事を読むことで、あなたは事業承継後の課題を明確に理解し、それぞれの悩みに対する具体的な解決策を手に入れることができるでしょう。

そして、先代から受け継いだ事業をさらに発展させ、次世代へと繋ぐための道筋を立てることができるはずです。

Contents

事業承継後の二代目経営者が抱える悩みの実態

事業承継は、企業の存続と発展にとって極めて重要なプロセスです。

しかし、二代目経営者にとっては、先代が築き上げてきたものを引き継ぎ、さらに発展させていくという大きなプレッシャーと責任が伴います。

喜びと同時に、様々な悩みや課題に直面することも少なくありません。

この章では、二代目経営者が事業承継後に抱える悩みの実態について、詳しく解説していきます。

現在の日本における事業承継の現状

日本は、中小企業が経済を支える重要な役割を担っています。

しかし、後継者不足が深刻化しており、多くの企業が廃業の危機に瀕しています。

中小企業庁の調査によると、2025年までに約127万社の企業で後継者不在による廃業リスクがあるとされています。

この数字は、日本のGDPに大きな影響を与える可能性を示唆しており、事業承継問題への早急な対策が求められています。

また、後継者がいる場合でも、円滑な事業承継が行われているとは限りません。

世代交代に伴う経営方針の変更や、従業員との関係構築、デジタル化への対応など、様々な課題が存在します。

これらの課題を解決するためには、二代目経営者自身が積極的に学び、外部の専門家を活用するなど、多角的なアプローチが必要不可欠です。

二代目経営者が直面する特有の課題とは

二代目経営者は、先代とは異なる時代背景の中で経営を担うことになります。

そのため、先代とは異なる特有の課題に直面することがあります。

例えば、デジタル化の進展に伴うIT投資や、グローバル化への対応、SDGsへの取り組みなど、先代にはなかった新たな経営課題への対応が求められます。

| 課題 | 内容 |

|---|---|

| 先代との比較 | 常に先代と比較され、プレッシャーを感じやすい。先代のやり方を変えづらい。 |

| 古参社員との関係 | 先代からの信頼が厚い古参社員との関係構築に苦労する。新しい経営方針への理解を得にくい。 |

| 経営手腕への不安 | 経営経験の不足から、自分の経営手腕に自信が持てない。 |

| 事業環境の変化 | 市場の変化が激しく、先代の成功体験が通用しない。 |

これらの課題は、二代目経営者にとって大きな負担となり、経営へのモチベーション低下や、精神的なストレスにつながる可能性があります。

そのため、これらの課題に適切に対処するためのサポート体制の構築が重要です。

事業承継後に感じる責任と孤独

二代目経営者は、企業の存続と発展、従業員の生活を守るという大きな責任を背負います。

先代が築き上げてきたものを守り、さらに発展させていくためには、常に変化する社会情勢や市場動向を把握し、迅速かつ的確な経営判断を行う必要があります。

この責任は、大きなプレッシャーとなり、精神的な負担につながることもあります。

また、二代目経営者は、孤独を感じやすい立場でもあります。先代のように相談できる相手がおらず、経営上の悩みや不安を一人で抱え込んでしまうケースも少なくありません。

特に、先代がカリスマ的な存在であった場合、そのプレッシャーはさらに大きくなります。

そのため、信頼できる相談相手やメンターを見つけ、悩みや不安を共有することが重要です。経営相談窓口などを活用するのも一つの方法です。

経営戦略に関する悩みと解決策

二代目経営者にとって、先代から受け継いだ事業をどのように発展させていくかは大きな課題です。

先代の築き上げた基盤を守りつつ、変化の激しい現代社会に適応していくためには、柔軟な経営戦略が求められます。

ここでは、二代目経営者が抱える経営戦略に関する悩みとその解決策を具体的に解説します。

先代の経営方針を継続するか変革するかの葛藤

多くの二代目経営者は、先代の経営方針を尊重しつつ、時代に合わせた変化を取り入れるべきかというジレンマに直面します。

先代の成功体験は貴重な財産ですが、現代社会のニーズや市場環境は大きく変化しています。

過去の成功に固執せず、現状を客観的に分析し、自社の強みと弱みを明確にすることが重要です。

顧客ニーズの変化、競合他社の動向、技術革新など、あらゆる要素を考慮し、最適な経営戦略を策定する必要があります。

例えば、中小企業白書など公的機関のレポートを参照することで、業界全体の動向や課題を把握し、自社の方向性を検討する材料とすることができます。

時代に合わせた新規事業展開の考え方

既存事業の成長が鈍化する中、新規事業の展開は企業の持続的成長に不可欠です。

しかし、新規事業はリスクも伴うため、慎重な検討が必要です。

市場調査や競合分析を徹底的に行い、自社の強みを活かせる分野に絞り込むことが重要です。

また、小さな規模でテストマーケティングを実施し、顧客からのフィードバックを得ながら事業を軌道に乗せていくことが成功への近道となります。

顧客ニーズの変化を捉え、新たな価値を提供できる事業を創出することで、企業の競争力を高めることができます。

新規事業のアイデア創出には、経済産業省が推進する経営革新計画の策定支援などを活用するのも有効です。

DXやIT化への対応と投資判断

デジタル技術の急速な進化は、ビジネスのあり方を大きく変えています。

DX(デジタルトランスフォーメーション)やIT化への対応は、企業の競争力強化に不可欠です。しかし、多額の投資が必要となる場合もあり、投資判断は難しい問題です。

自社の事業戦略と整合性のあるIT投資計画を策定し、段階的に導入を進めることが重要です。

業務効率化や顧客サービス向上など、具体的な効果を測定しながら投資効果を最大化していく必要があります。

成功事例から学ぶ二代目の経営革新ポイント

他社の成功事例を学ぶことは、自社の経営戦略策定に役立ちます。

特に、同業種や類似業種の二代目経営者がどのように事業を革新したのかを研究することで、具体的なヒントを得ることができるでしょう。

成功事例だけでなく、失敗事例からも学ぶことで、リスクを回避し、より効果的な戦略を立てることができます。

| 革新ポイント | 内容 | 事例 |

|---|---|---|

| デジタルマーケティングの導入 | ECサイト構築、SNS活用による顧客獲得 | 地方の老舗和菓子店がオンライン販売を開始し、全国展開に成功 |

| サブスクリプションモデルの導入 | 定額制サービスによる安定的な収益確保 | 町工場が工具のレンタルサービスを開始し、顧客基盤を拡大 |

| 異業種との連携 | 新たな顧客層の開拓、シナジー効果の創出 | 農業経営者が観光業と連携し、体験型観光農園を展開 |

人間関係に起因する二代目の悩み

事業承継後、二代目経営者は様々な人間関係の悩みを抱えることになります。

先代からの引継ぎという特殊な状況下で、既存の社員や取引先との関係構築、そして先代との関係性の変化など、多くの課題に直面します。

ここでは、二代目経営者が特に頭を悩ませる人間関係の課題と、その解決策について詳しく解説します。

先代との意見の相違と向き合い方

先代経営者と二代目の間では、経営方針やビジョン、企業文化に対する考え方など、様々な面で意見の相違が生じることがあります。

長年会社を率いてきた先代は、これまでの経験や実績に基づいた強い信念を持っていることが多く、二代目の新しいアイデアや改革案を受け入れにくい場合もあります。

また、二代目も先代のやり方を全て踏襲するのではなく、時代に合わせた変化を求めるため、衝突が起こりやすくなります。

重要なのは、互いの意見を尊重し、建設的な話し合いを続けることです。

先代の意見を尊重しつつ、自分の考えを明確に伝え、相互理解を深める努力が不可欠です。

具体的な解決策としては、以下の3つのポイントが挙げられます。

- 定期的な面談の実施:週に一度、または月に一度など、定期的に面談の機会を設け、お互いの考えや進捗状況を共有することで、認識のズレを最小限に抑えることができます。

- 第三者の意見を聞く:社外の経営コンサルタントやメンターなどに相談することで、客観的な視点を取り入れ、より良い解決策を見出すことができます。

- 役割分担を明確にする:先代と二代目それぞれの役割と責任範囲を明確にすることで、不要な摩擦を避け、スムーズな事業承継を実現することができます。

これらの解決策を実践することで、先代との良好な関係を維持しながら、円滑な事業承継を進めることができます。

例えば、経済産業省のDX推進に関する資料なども参考になるでしょう。

古参社員からの信頼獲得方法

二代目経営者は、先代時代から会社を支えてきた古参社員からの信頼を得ることが不可欠です。

古参社員は、会社の文化や歴史を深く理解しており、豊富な経験と知識を持っています。

しかし、新しい経営者に対しては、警戒心や抵抗感を持つ場合もあるため、信頼関係を築くためには、時間と努力が必要です。

誠実なコミュニケーションと実績を通じて、古参社員の信頼を勝ち取ることが重要です。

| 信頼獲得のための行動 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 積極的にコミュニケーションを取る | 日頃から積極的に話しかけ、彼らの意見や考えに耳を傾けることで、信頼関係を構築することができます。 |

| 会社のビジョンを共有する | 会社の将来像や目指す方向性を明確に伝え、社員を巻き込むことで、一体感を醸成することができます。 |

| 小さな成功体験を積み重ねる | 小さな目標を設定し、それを達成することで、社員からの信頼感を得ることができます。 |

| 感謝の気持ちを伝える | 社員の努力や貢献に対して、感謝の気持ちを言葉で伝えることで、モチベーションを高めることができます。 |

上記のような行動を継続することで、古参社員からの信頼を徐々に得ることができ、スムーズな事業運営が可能となります。

例えば、中小企業庁の事業承継に関する情報も参考になります。

自分の代で育てる幹部人材の発掘と育成

将来の会社を担う幹部候補生を発掘し、育成することは、二代目経営者の重要な役割です。

優秀な人材を育成することで、会社の持続的な成長を確保することができます。

社内コミュニケーション改善のための具体策

社内コミュニケーションの活性化は、幹部人材育成だけでなく、組織全体の活性化にも繋がります。

風通しの良い職場環境を作ることで、社員のモチベーション向上や生産性向上に繋がります。

- 社内SNSの導入:部署や役職を超えた情報共有やコミュニケーションを促進します。

- 定期的なイベント開催:社員同士の交流を深める機会を設けることで、親睦を深め、チームワークを強化します。

- 1on1ミーティングの実施:上司と部下が定期的に面談を行うことで、個々の社員の状況把握やキャリア支援を行います。

これらの施策を通して、社内コミュニケーションを活性化し、より良い職場環境を構築していくことが重要です。

財務・資金面での事業承継後の課題

事業承継後、二代目経営者は様々な財務・資金面での課題に直面します。

先代から引き継いだ事業を安定させ、さらに発展させていくためには、これらの課題に適切に対処していく必要があります。

具体的には、自社株評価と相続税対策、事業拡大のための資金調達、そして経営危機時の財務戦略などが挙げられます。

これらの課題は複雑に絡み合い、それぞれ適切な対策が必要です。

事業拡大のための資金調達方法

二代目経営者は、先代から引き継いだ事業をさらに発展させるために、新たな投資が必要となる場面が出てきます。

事業拡大のための資金調達方法は、企業の成長を左右する重要な要素です。

自己資金、金融機関からの融資、投資家からの出資など、様々な資金調達方法があります。

それぞれの方法の特徴を理解し、自社の状況に最適な方法を選択する必要があります。

金融機関からの融資を受けるためには、事業計画書の作成や財務状況の改善など、事前の準備が重要です。

また、投資家からの出資を受けるためには、事業の魅力や成長性をアピールする必要があります。

資金調達に成功するためには、自社の強みと弱みを正確に把握し、将来のビジョンを明確に示すことが重要です。

| 調達方法 | 内容 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 銀行融資 | 金融機関から資金を借り入れる | 比較的低金利で調達可能 | 返済義務が発生 |

| ベンチャーキャピタルからの出資 | 株式と引き換えに資金を調達 | 返済義務がない | 経営への関与が発生 |

経営危機時の財務戦略

事業を経営していく上で、予期せぬ事態が発生し、経営危機に陥る可能性は常に存在します。

経営危機時には、迅速かつ適切な財務戦略が事業の存続を左右します。

例えば、コスト削減、資産売却、債務整理など、様々な対策を検討する必要があります。

また、金融機関や取引先との交渉も重要です。

経営危機を回避するためには、日頃から財務状況を適切に管理し、早期に問題を発見することが重要です。

また、危機発生時の対応マニュアルを作成しておくことも有効です。

いざという時に備えて、様々なシナリオを想定し、対応策を検討しておくことで、冷静な判断と迅速な行動が可能になります。

二代目ならではのメンタル面の悩みと対処法

事業承継に伴い、二代目経営者は様々なプレッシャーや責任を背負い、孤独感や不安に苛まれることがあります。

精神的な負担は、経営判断にも影響を及ぼす可能性があるため、適切な対処法を理解しておくことが重要です。

プレッシャーやストレスとの付き合い方

二代目経営者には、先代の築き上げた実績を超えることへの期待や、従業員・取引先・家族からのプレッシャーがかかります。

また、経営状況の悪化や競争激化など、外部環境の変化によるストレスも抱えがちです。

これらのプレッシャーやストレスと適切に付き合うためには、以下のような方法が有効です。

- 自分自身を理解し、受け入れる:自分の強みや弱み、価値観を理解し、現状を受け入れることで、過度なプレッシャーを感じにくくなります。

自己分析ツールを活用したり、信頼できる人に相談するのも良いでしょう。 - 休息とリフレッシュを意識的に取り入れる:睡眠時間を確保し、趣味や運動など、仕事以外の時間を充実させることで、心身の疲労を回復させ、ストレスを軽減できます。

例えば、週末は完全に仕事を忘れ、家族と過ごす時間を作る、といった工夫も有効です。 - マインドフルネスや瞑想を実践する:瞑想やマインドフルネスは、集中力を高め、ストレスを軽減する効果が期待できます。毎日数分でも実践することで、心の状態を安定させることができます。

書籍やアプリを活用して、自分に合った方法を見つけるのがおすすめです。 - 相談できる相手を見つける:家族や友人、メンター、同じ境遇の二代目経営者など、悩みを共有できる相手を持つことは、精神的な支えになります。一人で抱え込まずに、積極的に相談してみましょう。

経済産業省 中小企業庁 後継者人材育成事業のような公的機関の支援事業も活用できます。

周囲の期待に応えつつ自分らしさを保つバランス

先代や従業員、取引先など、周囲からの期待に応えようと努力する一方で、自分らしさを失わず、独自の経営スタイルを確立していくことも重要です。

そのバランスを取るためには、以下の点に注意しましょう。

- 先代の功績を尊重しつつ、自分のビジョンを明確にする:先代の築き上げた基盤を尊重しながらも、自分自身の経営理念や将来ビジョンを明確に持ち、周囲に伝えることで、理解と協力を得やすくなります。

- 小さな成功体験を積み重ねる:大きな目標を掲げるだけでなく、達成可能な小さな目標を設定し、成功体験を積み重ねることで、自信を深め、周囲からの信頼も獲得できます。

例えば、新規顧客の獲得目標を達成する、新商品の開発を成功させるなど、具体的な目標を設定しましょう。 - 周囲とのコミュニケーションを大切にする:自分の考えやビジョンを丁寧に説明し、周囲の意見にも耳を傾けることで、相互理解を深め、協調性を築くことができます。

定期的な面談や社内報などを活用して、積極的にコミュニケーションを取りましょう。

経営者としての自己成長の進め方

常に変化する経営環境に対応し、企業を成長させていくためには、経営者自身の継続的な自己成長が不可欠です。

効果的な自己成長の方法としては、以下のようなものが挙げられます。

| 方法 | 内容 | メリット |

|---|---|---|

| 経営者向けセミナーや研修に参加する | 経営戦略、財務、マーケティング、リーダーシップなど、様々な分野の専門知識やスキルを学ぶことができます。 | 最新の経営トレンドや実践的なノウハウを習得し、経営課題の解決に役立てることができます。 |

| 書籍やビジネス誌を読む | 経営に関する知識や成功事例、失敗談などを学ぶことができます。 | 多様な視点や考え方を吸収し、経営判断の幅を広げることができます。 |

| メンターを持つ | 経験豊富な経営者や専門家から、アドバイスや指導を受けることができます。 | 客観的な視点からのフィードバックを得ることで、自己成長を加速させることができます。 |

| 異業種交流会に参加する | 異なる業界の経営者と交流することで、新たな視点やアイデアを得ることができます。 | 人脈を広げ、ビジネスチャンスにつなげることもできます。 |

これらの方法を参考に、自分にとって最適な方法を選び、継続的に自己成長に取り組むことが大切です。

焦らず、一歩ずつ着実に成長していくことを心掛けてください。中小企業基盤整備機構なども参考になります。

事業承継後の中長期的な経営ビジョン構築

事業承継は、単に経営者の交代を意味するだけでなく、企業の未来を左右する重要な転換期です。

二代目経営者として、先代から受け継いだ事業をさらに発展させ、次世代へと繋いでいくためには、中長期的な視点に立った経営ビジョンの構築が不可欠です。

この章では、自社の強みを活かした将来戦略の立て方、次世代への承継を見据えた準備、そして持続可能な事業モデルの構築方法について解説します。

自社の強みを活かした将来戦略の立て方

中長期的な経営ビジョンを構築する上で、まず重要なのは自社の強みを明確にすることです。

SWOT分析などを活用し、自社の強み・弱み、機会・脅威を客観的に分析することで、将来に向けた戦略を効果的に立てることができます。

その際、既存事業の現状分析だけでなく、市場動向や競合他社の分析も欠かせません。

変化の激しい現代においては、過去の成功体験に固執せず、常に変化を恐れず新たな視点を取り入れることが重要です。

事業ポートフォリオの見直し

既存事業の収益性や成長性を評価し、将来性のある事業に資源を集中投下する一方、低収益事業からの撤退も検討する必要があります。

事業ポートフォリオの見直しは、企業の持続的な成長を実現するための重要な経営判断です。

新規事業の創出

既存事業の成長が鈍化する中で、新たな収益源を確保するために新規事業の創出は欠かせません。

自社の強みを活かせる分野や、市場のニーズを捉えた新規事業を検討しましょう。

オープンイノベーションの手法を取り入れ、外部の技術やアイデアを活用することも有効です。

次世代(三代目)への承継を見据えた準備

二代目経営者にとって、次世代への円滑な事業承継を見据えた準備も重要な課題です。

後継者候補の育成は、時間をかけて計画的に進める必要があります。経営理念やビジョンを共有し、後継者としての自覚を促すとともに、必要な知識やスキルを習得させるための研修やOJTなどを実施することが重要です。

| 準備事項 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 後継者候補の選定 | 親族、社内、社外から適切な人材を選定 |

| 経営理念・ビジョンの共有 | 後継者候補と十分な対話を重ね、企業文化を継承 |

| 経営ノウハウの伝承 | 実務経験を通じた指導や、外部研修などを活用 |

| 株式の承継 | 相続税対策なども考慮し、計画的に準備を進める |

持続可能な事業モデルの構築方法

長期的な視点に立ち、環境変化に柔軟に対応できる持続可能な事業モデルを構築することが、企業の存続と発展には不可欠です。

デジタル化の推進

DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進し、業務効率化や新たなビジネスモデルの創出を図ることは、現代企業にとって必須の取り組みです。

IT投資を積極的に行い、デジタル技術を活用することで、競争優位性を築くことができます。

顧客との関係構築

顧客との長期的な関係構築は、持続的な成長を支える基盤となります。

CRM(顧客関係管理)システムなどを活用し、顧客ニーズを的確に捉え、質の高いサービスを提供することで、顧客ロイヤルティを高めることができます。

これらの取り組みを通じて、変化の激しい時代においても持続的に成長できる企業基盤を築き、次世代へと事業を繋いでいくことが、二代目経営者に求められる重要な役割です。

二代目経営者のための専門家サポート活用法

事業承継後の経営は、先代とは異なる様々な課題に直面します。多くの二代目経営者は、孤独な戦いを強いられることも少なくありません。

だからこそ、専門家のサポートを積極的に活用することで、課題解決の糸口を見つけ、スムーズな事業承継と更なる発展を実現できるのです。

経営コンサルタントの選び方と活用ポイント

経営コンサルタントは、客観的な視点から経営課題を分析し、具体的な解決策を提示してくれる頼もしい存在です。

しかし、コンサルタントにも様々な専門分野があります。

自社の課題に合った専門性を持つコンサルタントを選ぶことが重要です。

例えば、DX推進に課題を感じているならITコンサルタント、財務改善を目指したいなら財務コンサルタントなど、専門分野を絞り込んで探しましょう。

コンサルタント選びで失敗しないためには、複数のコンサルタントに相談し、相性を確認することが大切です。

実際に会って話を聞き、自社のビジョンや経営方針を理解してくれるか、信頼できるパートナーだと感じられるかを見極めましょう。

また、料金体系や契約内容も事前にしっかりと確認しておく必要があります。

コンサルタントの活用方法としては、経営戦略の策定支援、業務改善、新規事業開発支援、組織改革支援、人事制度構築支援、マーケティング支援など多岐にわたります。

自社のニーズに合わせて、必要なサポートを選択しましょう。

| コンサルタントの種類 | 専門分野 | 活用例 |

|---|---|---|

| 戦略コンサルタント | 経営戦略策定、新規事業開発 | 中長期的な経営ビジョンの策定、新規事業の市場調査 |

| 財務コンサルタント | 財務分析、資金調達 | 資金繰り改善、事業計画策定支援 |

| ITコンサルタント | DX推進、システム導入 | 社内システムの刷新、IT戦略策定 |

| 人事コンサルタント | 人事制度構築、人材育成 | 評価制度の設計、社員研修の実施 |

同じ境遇の二代目経営者とのネットワーク構築

事業承継後の悩みは、同じ境遇の二代目経営者と共有することで、気持ちが楽になり、新たな視点や解決策を見つけるきっかけになります。

積極的に異業種交流会や二代目経営者向けのセミナーなどに参加し、人脈を広げることが重要です。

他の二代目経営者との交流を通して、成功事例や失敗談を共有することで、自社の経営に活かせるヒントを得られるだけでなく、精神的な支えにもなります。

また、異なる業界の経営者と交流することで、視野が広がり、新たなビジネスチャンスに繋がる可能性もあります。

社外メンターを見つける

経験豊富な経営者を社外メンターとして迎え入れることで、経営に関する相談やアドバイスを受けることができます。

メンターは、客観的な立場から経営課題を分析し、具体的な解決策を提示してくれるだけでなく、精神的な支えにもなってくれます。

信頼できるメンターを見つけることが、二代目経営者の成長を大きく後押しするでしょう。

公的支援制度や補助金の活用方法

国や地方自治体では、事業承継を支援するための様々な制度や補助金が用意されています。

これらの制度を活用することで、資金調達や経営改善、人材育成などをスムーズに進めることができます。自社が利用できる制度をしっかりと調べて、積極的に活用していくことが重要です。

例えば、事業承継補助金、経営革新計画承認制度、ものづくり補助金など、様々な支援策があります。

これらの制度は、要件や申請方法がそれぞれ異なるため、事前にしっかりと確認する必要があります。

商工会議所や中小企業団体中央会などの公的機関に相談することで、適切なアドバイスを受けることができます。

今後の事業承継における最新トレンドと対応策

事業承継を取り巻く環境は常に変化しています。最新のトレンドを把握し、適切な対応策を講じることで、スムーズな事業承継と持続的な成長を実現できるでしょう。

業界再編・M&Aの波をどう捉えるか

業界再編やM&Aは、事業承継においても重要な選択肢となっています。

中小企業庁の「中小M&Aガイドライン」は、M&Aに関する基本的な知識や手続き、リスク管理などを解説しており、M&Aを検討する際の参考資料として活用できます。

中小M&Aガイドライン 後継者不足による事業承継問題の解決策としてM&Aが注目されています。

自社の強み・弱みを分析し、M&Aによるシナジー効果を見極めることが重要です。

M&A仲介会社などを活用し、適切なパートナー企業を選定しましょう。

M&A成功のためのポイント

- 自社の現状分析とM&Aの目的明確化

- 適切なパートナー企業の選定

- デューデリジェンスの徹底

- PMI(Post Merger Integration:合併後統合)の綿密な計画と実行

事業モデル転換のポイント

- デジタル化の推進

- 新たな顧客ニーズの把握

- 柔軟な事業運営体制の構築

- オンラインとオフラインの融合

まとめ

事業承継という大きな転換期を迎えた二代目経営者は、先代からの期待、社員からの信頼、そして変化の激しい時代への対応など、様々なプレッシャーと責任を背負っています。

この記事では、二代目経営者が直面する可能性のある悩みを経営戦略、人間関係、財務、メンタル、そして将来への展望という多角的な視点から分析し、具体的な解決策を提示しました。

経営戦略においては、先代の成功体験にとらわれず、時代の変化を的確に捉え、DXやIT化といった新たな技術を積極的に活用していくことが重要です。

新規事業展開も視野に入れつつ、自社の強みを活かした持続可能な事業モデルを構築していく必要があります。

成功事例として、老舗旅館がITを活用した顧客管理システムを導入し、顧客満足度向上と業務効率化を実現した例などが挙げられます。

変化を恐れず、柔軟な発想で経営に取り組む姿勢が成功の鍵となります。

人間関係においては、先代や古参社員との良好なコミュニケーションを図り、信頼関係を築くことが不可欠です。

また、次世代を担う幹部候補の育成にも力を注ぎ、組織全体の活性化を図る必要があります。

社内コミュニケーションツールを導入し、情報共有や意見交換を円滑に進めることも有効な手段です。

古参社員の経験と若手社員の斬新なアイデアを融合させることで、新たなイノベーションが生まれる可能性も秘めています。

財務面では、自社株評価や相続税対策といった専門知識が必要となる場面も出てきます。

事業拡大のための資金調達や経営危機時の対応策など、財務戦略をしっかりと立てることが重要です。

公的機関の支援制度や補助金の活用も検討し、財務基盤の強化に努めましょう。中小企業庁のウェブサイトなどで、様々な支援策の情報が提供されています。

メンタル面では、プレッシャーやストレスに押しつぶされないよう、自分自身のケアも忘れずに行いましょう。

経営者同士の交流会やメンター制度などを活用し、悩みを共有したり、アドバイスをもらったりすることで、精神的な支えを得ることができます。

孤独を感じずに、前向きに経営に取り組むことが大切です。

最後に、事業承継はゴールではなく、新たなスタートです。変化の激しい時代において、常に学び続け、自己成長を追求していく姿勢が求められます。

次世代への承継も見据え、100年企業を目指して、持続可能な経営を目指しましょう。

この記事が、事業承継という大きな挑戦に立ち向かう二代目経営者の皆様の一助となれば幸いです。

コメント